Da 5 bloods, orgoglio black: il Vietnam struggente dei reduci di Spike Lee

«Non siamo a casa figliolo, non siamo a casa».

C'è una cosa bellissima in questo film, tra le tante: accade quando lo schermo si stringe in un 4/3 e la fotografia si fa anticata. Succede lì, nei flashback: dove i quattro protagonisti invece di ritornare giovani restano tali e quali a come sono, dei vecchi. Appesantiti e un po' malfermi, col fucile in mano, la divisa, l'elmetto. Qualcun altro avrebbe ingaggiato per impersonarli attori di 20 anni, oppure utilizzato (come Scorsese) le costosissime tecniche digitali per togliergli le rughe e qualche decina d'anni. Ma non lui, non Spike Lee: uno che è da 30 anni che fa la cosa giusta. E quei quattro reduci li voleva così: ancora imprigionati nell'anima corrotta di una guerra maledetta che non finisce mai veramente: «come le mine sotterrate che fanno ancora morti dopo tutto questo tempo».

Marvin Gaye, Edwin Moses, il gran rifiuto di Muhammad Ali («Perché dovrei sparare ai vietcong? Loro non mi hanno mai chiamato negro»), la maledizione dell'oro, «Black Lives Matter»: potente, profondo, traumatico e doloroso nella sua circolarità - dal prologo, efficacissimo, che stabilisce un collegamento indelebile tra la guerra in Vietnam e e le contemporanee proteste, soffocate con la violenza, dei neri in America all'epilogo che evoca George Floyd e si chiude sulle parole del reverendo King -, «Da 5 bloods» è un film struggente e pieno di fantasmi, di cicatrici, di sbagli che hanno ancora conseguenze, di furia cieca, di insopportabili sensi di colpa, di conti mai regolati, di figli disconScosciuti e ritrovati. Là dove i fratelli «non moriranno ma si moltiplicheranno», il regista afroamericano gira un film militante e orgogliosamente black, immaginando il ritorno nel Vietnam di oggi, colonizzato da McDonald e Pizza Hut, di 4 soldati Usa che lì hanno lasciato, sepolto nella polvere, un amico. E una cassa piena d'oro...

E in questo ritorno all'inferno, in questo viaggio dentro i propri demoni, Lee non nasconde un grande bisogno di redenzione, nella consapevolezza che la vera guerra (quella coi bianchi, col potere, con secoli di vergogna e sfruttamento) infuria ancora nelle strade, nelle metropoli, nei ghetti: il regista gonfia il petto di retorica nera, ma ne fa manifesto in un momento storico in cui la rivolta riesplode e tutto cambia per restare uguale. Vero, alcuni passaggi sono grossolani o troppo spiegati e il film si dilunga, ma l'autore de «La 25ª ora» fa bene anche il lavoro sporco, alternando le sequenze belliche ai monologhi-sermoni con lo sguardo in camera, alla ricerca di una verità storica che vada oltre la propaganda che più bianca non si può di Rambo & friends, prendendo volutamente le distanze dal «genere Nam» (le citazioni di «Apocalypse now», che ora al massimo è il nome di un disco pub) e da «quelli di Hollywood» che «cercano sempre di vincere la guerra del Vietnam». È la classe di un regista che sa quando è il momento di alzare la voce. «Mi sentite?». «Ti sentiamo».

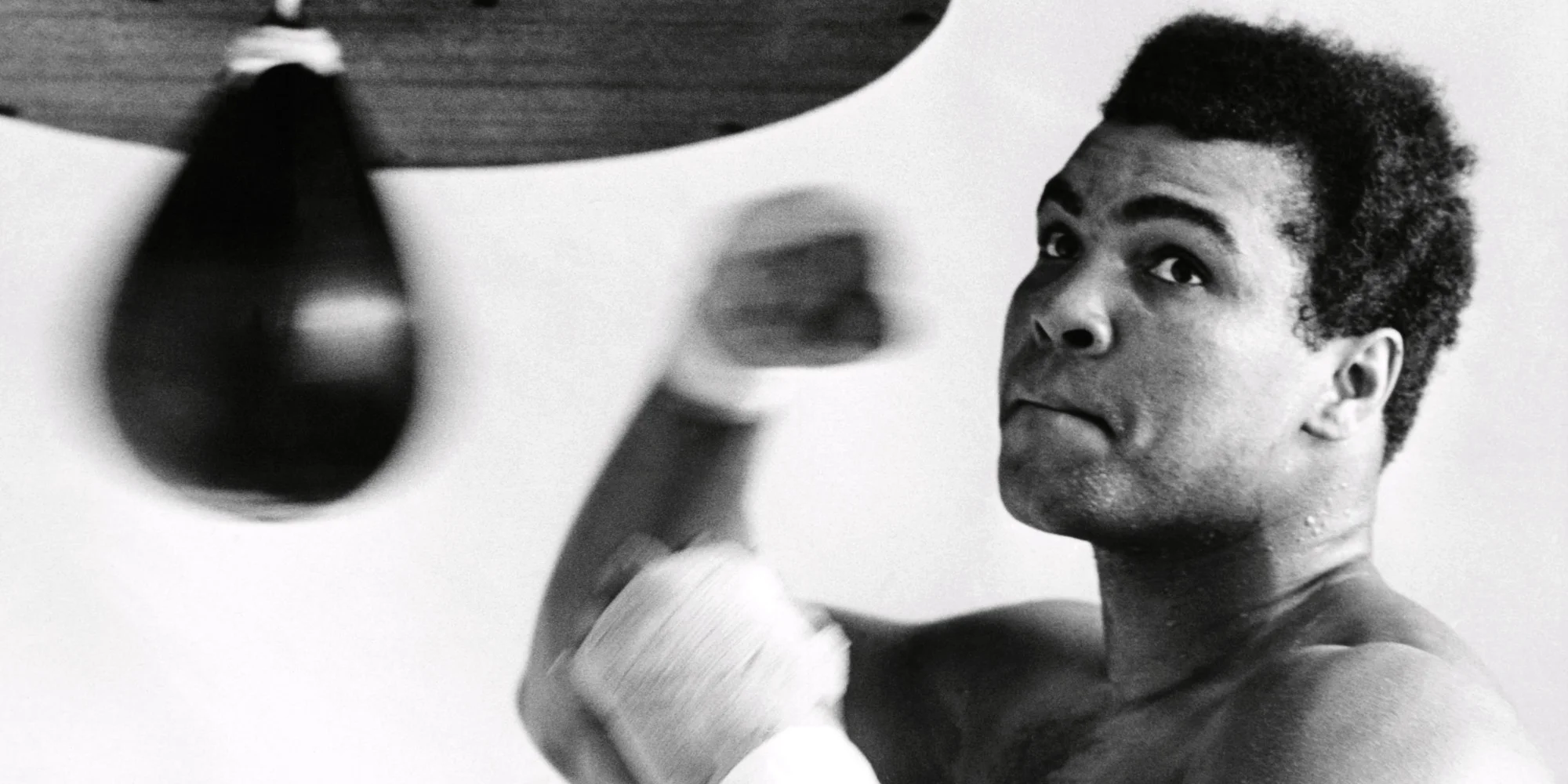

L'ultimo round: la malinconia di Ali e quell'incontro con Rocky

Ci sono mille modi per ricordare the greatest, il più grande di tutti. Perché dire che Muhammad Ali è solo un pugile (sì, certo: anche il migliore di sempre) sarebbe come affermare che i Beatles erano quattro ragazzini che cantavano canzonette o che Hitchcock era un tizio sovrappeso che girava gialli. Più che davanti a una leggenda dello sport qui siamo davanti a un'icona del XX secolo, forse l'ultimo vero grande mito (giunto all'ultimo, inesorabile, round) del mondo prima di Internet, dello smart phone e della paella vegana. E allora bisogna celebrarlo per bene. Ecco, io un paio di film da suggerirvi ce li avrei.

Un documetario molto bello, ad esempio, che ha già 20 anni ma non li dimostra: "Quando eravamo re". A finirlo, il regista Leon Gast ci ha impiegato 22 anni: prima pensava di farne un film sul concerto che doveva precedere l'incontro del secolo, quell'Ali vs Foreman ribattezzato Rumble in the jungle. Poi ha capito che del concerto non fregava niente a nessuno: e ne ha fatto uno splendido ritratto - politico e carismatico - dell'uomo che sul ring danzava come una farfalla.

Ma soprattutto, quello che ci piace ricordare è l'originale biopic che alla figura (anche culturalmente, oltre che socialmente) mastodontica di Cassius Clay ha dedicato Michael Mann. Uno che, tanto per dire, ha girato film come "Collateral", "Insider", "Heat". "Alì" è uno dei suoi film più sottovalutati: ed è un peccato. Lo osteggiarono da subito, specie perché la parte del protagonista era andata a Will Smith, uno famoso fino a quel puntoper "Men in black" e "Il principe di Bel Air" . In realtà è un bellissimo film, denso e scomodo come tutti quelli di Mann. Che a un personaggio già così raccontato, sviscerato, rimodellato, ha donato una luce diversa: una sorta di indecifrabile malinconia. Fateci caso: per tutto il film, nei trionfi come nelle cadute, nella gioia come nella rabbia, nello sguardo di Will Smith/Ali c'è un riflesso di tristezza. Un senso di rimpianto, una fitta sotto pelle. E' una lettura inedita e potente di chi, a volte, sembrava agli occhi meno attenti solo uno sbruffone, un provocatore.

Che poi vinceva perché - come ha spiegato Nino Benvenuti, uno che ne ha date e ne ha prese - non era solo il più forte: ma, soprattutto, il più intelligente. Abbastanza da essere, quando serviva, anche spiritoso: come alla cerimonia degli Oscar del 1977, quando sul palco salì Sly Stallone, reduce dal successo di "Rocky". Guardate il video per vedere cosa successe...