Borg McEnroe: il tie-break infinito con la vita

Non so voi: ma io quel giorno tifavo Borg. Anche se poi ho letteralmente adorato quel ragazzo insolente coi ricci e la lingua lunga, tanto da desiderare sempre e solo una vita alla McEnroe: tutta attacco, estro e fantasia. Ma quel bambino, nel luglio dell'80, davanti al televisore nella hall dell'albergo delle vacanze stava dalla parte dello svedese. Forse perché quel tennista invincibile, quell'idolo di ghiaccio, sembrava dovesse crollare, sgretolarsi, da un momento all'altro: proprio lì, sul più bello, a un passo dalla leggenda. Non so voi, dicevamo: ma chi l'ha vista quella partita se la ricorda. Perché fu qualcosa di unico, un momento assurdo e <perfetto>: l'Italia-Germania 4-3 del tennis, il Foreman/Alì dei gesti bianchi. Parte da qui, dalla mitica finale di Wimbledon '80 (sì, quella dell'incredibile tie-break finito 18-16, dei sette match point annullati...), <Borg McEnroe>, il film teso e avvincente che il danese Janus Metz Pedersen ha dedicato a una delle più straordinarie e appassionanti rivalità dello sport di ogni tempo. Là dove una partita non è mai solo un partita, ma una questione di vita o di morte, un match infinito coi propri demoni, la guerra perenne contro i (brutti) ricordi di ieri e le (a volte intollerabili) pressioni di oggi: cinque set dove c'è dentro (come sostiene un altro grande, Andre Agassi) un'intera esistenza, solo in miniatura. Preso a modello <Rush> (che raccontava un altro fantastico duello, quello tra Lauda e Hunt), Metz Pedersen (passato recente da documentarista impegnato) trasforma in un appassionante dramma umano la sfida tra il ragazzo del Nord che si allenava contro la porta del garage e il maleducato monello yankee che ascoltava la musica a palla. Da una parte Bjorn, il mito vivente che avrebbe voluto solo confondersi tra la folla, gentleman dalle umili origini superstizioso e maniacale, gelido solo in apparenza ma in realtà fragile, sempre più in difficoltà a reggere una pressione così enorme; dall'altra John, l'enfant terrible, l'astro nascente che amava il flipper e le discoteche, allergico agli arbitri e ribelle quanto e più dei suoi capelli. Il primo aveva solo un desiderio: essere il migliore del mondo. A costo di tenersi tutto dentro. L'altro, cresciuto col poster dell'avversario alle pareti, sognava solo di batterlo: a rischio di tradire anche un amico. Interamente incentrato sul torneo di Wimbledon del 1980 (e sulla sua finale annunciata), ma squarciato da flashback spesso dolorosi (dove, curiosità, a interpretare il Borg ragazzino è suo figlio Leo), <Borg McEnroe> più che un semplice sport movie (genere di cui conosce e rispetta le regole) è un film potente sull'inferno interiore dell'atleta, sul peso insostenibile della perfezione, sulla profonda solitudine dell'<eroe>, di chi rappresenta tutto ma non vorrebbe rappresentare niente, se non quello che è realmente. Più spostato, sbilanciato, verso Borg (la cui personalità complessa, evidentemente, affascinava maggiormente il regista di quella di Mac, che non ha amato la pellicola), il film (fresco vincitore della Festa di Roma) mette in campo due gladiatori armati di racchetta (ottime e aderenti le interpretazioni di Shia La Beouf e, soprattutto, del meno noto Sverrir Gudnason, grande sorpresa nel ruolo del campione svedese) per celebrare in modo emozionante (belle e ricostruite con attenzione le sequenze della <partita del secolo>) lo scontro epico tra due filosofie in apparenza opposte, ma in realtà molto più vicine, complementari e complici di quello che potevano sembrare a prima vista. Tanto che alla fine, punto dopo punto, non conta molto chi vince e chi perde: né i record, i numeri, gli aces o i tuffi. Ma l'abbraccio impacciato e liberatorio tra due rivali-amici che sanno di avere fatto la cosa giusta: del loro meglio. Quello che fa anche Metz Pedersen, imponendo il suo ritmo, sfatando i luoghi comuni, fingendo di palleggiare per poi trafiggerti con un passante. Gioco, set, partita.

L'ultimo round: la malinconia di Ali e quell'incontro con Rocky

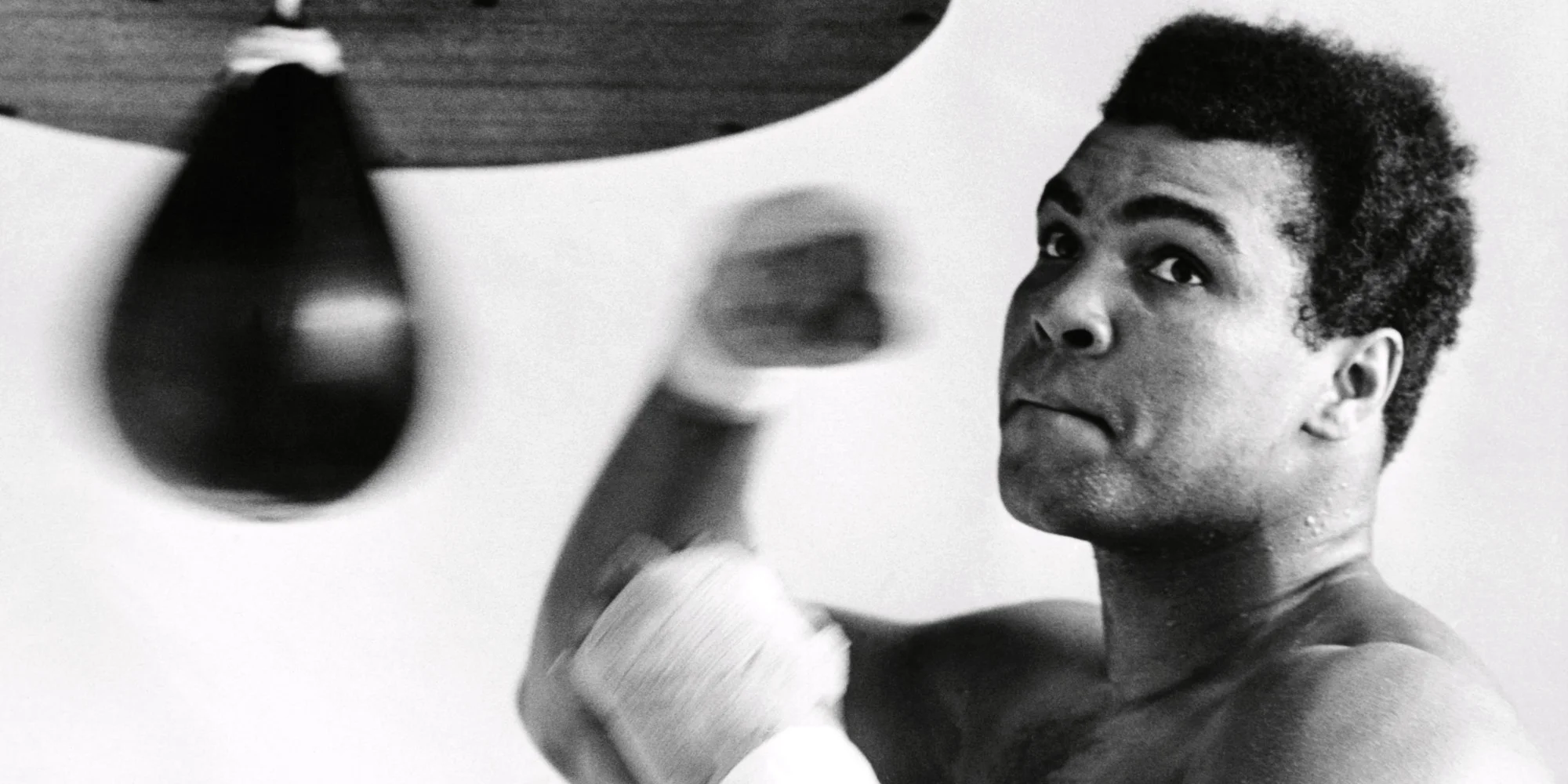

Ci sono mille modi per ricordare the greatest, il più grande di tutti. Perché dire che Muhammad Ali è solo un pugile (sì, certo: anche il migliore di sempre) sarebbe come affermare che i Beatles erano quattro ragazzini che cantavano canzonette o che Hitchcock era un tizio sovrappeso che girava gialli. Più che davanti a una leggenda dello sport qui siamo davanti a un'icona del XX secolo, forse l'ultimo vero grande mito (giunto all'ultimo, inesorabile, round) del mondo prima di Internet, dello smart phone e della paella vegana. E allora bisogna celebrarlo per bene. Ecco, io un paio di film da suggerirvi ce li avrei.

Un documetario molto bello, ad esempio, che ha già 20 anni ma non li dimostra: "Quando eravamo re". A finirlo, il regista Leon Gast ci ha impiegato 22 anni: prima pensava di farne un film sul concerto che doveva precedere l'incontro del secolo, quell'Ali vs Foreman ribattezzato Rumble in the jungle. Poi ha capito che del concerto non fregava niente a nessuno: e ne ha fatto uno splendido ritratto - politico e carismatico - dell'uomo che sul ring danzava come una farfalla.

Ma soprattutto, quello che ci piace ricordare è l'originale biopic che alla figura (anche culturalmente, oltre che socialmente) mastodontica di Cassius Clay ha dedicato Michael Mann. Uno che, tanto per dire, ha girato film come "Collateral", "Insider", "Heat". "Alì" è uno dei suoi film più sottovalutati: ed è un peccato. Lo osteggiarono da subito, specie perché la parte del protagonista era andata a Will Smith, uno famoso fino a quel puntoper "Men in black" e "Il principe di Bel Air" . In realtà è un bellissimo film, denso e scomodo come tutti quelli di Mann. Che a un personaggio già così raccontato, sviscerato, rimodellato, ha donato una luce diversa: una sorta di indecifrabile malinconia. Fateci caso: per tutto il film, nei trionfi come nelle cadute, nella gioia come nella rabbia, nello sguardo di Will Smith/Ali c'è un riflesso di tristezza. Un senso di rimpianto, una fitta sotto pelle. E' una lettura inedita e potente di chi, a volte, sembrava agli occhi meno attenti solo uno sbruffone, un provocatore.

Che poi vinceva perché - come ha spiegato Nino Benvenuti, uno che ne ha date e ne ha prese - non era solo il più forte: ma, soprattutto, il più intelligente. Abbastanza da essere, quando serviva, anche spiritoso: come alla cerimonia degli Oscar del 1977, quando sul palco salì Sly Stallone, reduce dal successo di "Rocky". Guardate il video per vedere cosa successe...